Home » Beitrag verschlagwortet mit 'Literaturinstitut Johannes R. Becher'

Schlagwort-Archive: Literaturinstitut Johannes R. Becher

Der Bestand des Instituts für Literatur „Johannes R. Becher“ im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig

Marion Fechner vom Sächsischen Staatsarchiv stellt im Blog des Archivs den Bestand des Literaturinstituts und dessen Nutzung vor.

(mehr …)Aufklärung statt Verklärung: Die literarische DDR im Spiegel unserer Zeit.

Salonabend an der BBAW

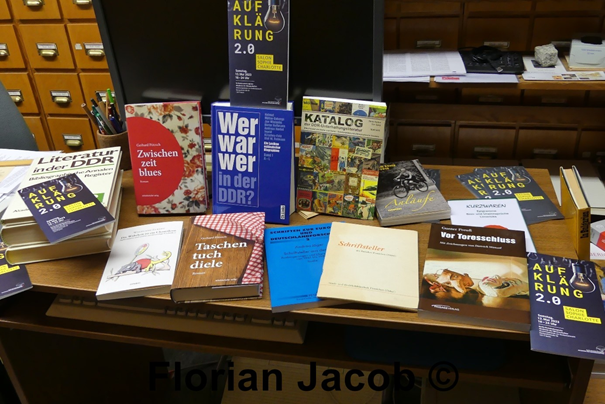

Unter großem Andrang der interessierten Öffentlichkeit fand am Abend des 13.5.2023 in den Räumen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften der Salon Sophie Charlotte mit dem diesjährigen Rahmenthema Aufklärung 2.0. statt. Neben Vorträgen, Diskussionen und Führungen war auch das Kooperationsprojekt Literarisches Feld DDR als Science Station mit einem breit gestreuten Programm vertreten: In Gesprächen mit der Redaktionsleiterin, Marianne Jacob, und einem Doktoranden wurde das Forschungsprojekt den Besuchern vorgestellt. Auf außerordentliches Interesse stießen dabei die durchgeführten Interviews mit den ehemaligen Absolventen des Literaturinstitutes Johannes R. Becher in Leipzig, welches Zeit seines Bestehens die einzige Ausbildungsstätte für Schriftsteller im deutschsprachigen Raum gewesen war. Getreu dem Motto des Salons folgend, konnte den Besuchern ein Bild der literarischen DDR im Spiegel unserer Zeit vermittelt werden, und zwar unter der Beachtung des literarischen Schaffens der Autoren und den politischen Erwartungen der DDR-Staatsführung. Aufklärung als Begriff erfuhr dabei einen völlig neuen Bedeutungsinhalt.

Foto: Florian Jacob

Die Gästefragen und Anregungen waren vielfältiger Natur; so kannte eine Besucherin weitere DDR-Autoren persönlich und bot Kontaktvermittlung an. Mehrere Anwesende äußerten sich über die Relevanz des Projektes für die Forschung, erkundigten sich nach einem Nachfolgevorhaben zu weiteren DDR-Schriftstellern sowie über die Quellenauswahl, wie z.B. die Bibliographischen Annalen und Archivanfragen. Eine gebürtige Ostpreußin interessierte sich für Autoren aus Ostpreußen und den anderen ehemaligen deutschen Ostgebieten sowie besonders für die Fragebogeninterviews (u.a. Egbert Lipowski). Die Ausbildung der Mitarbeiter am Forschungsvorhaben, die Sammlung Jacob und deren Digitalisierung waren ebenfalls für das Publikum von Interesse. Studenten der FU Berlin (mit einem ähnlichen Forschungsgebiet zu Persönlichkeiten der DDR) und Mitarbeiter der BBAW waren von den technischen Möglichkeiten der von Jörn Kreutel an der Berliner Hochschule für Technik entwickelten und am Salonabend in Auszügen erstmals vorgeführten Datenbank angetan, als probeweise Namens-, Orts- und Werktitelabfragen ermittelt wurden. Eine Lesebegeisterte der DDR-Literatur erzählte, dass sie sich mit der Biographie der deutsch-isländischen Autorin Helga Maria Nowak beschäftige. Mitglieder des Vereins Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin wollten Näheres zu Quellen- und Adressermittlung sowie dem Verlauf der Fragebogenaktion wissen. Ein Ehepaar fragte schließlich u.a. nach Berufen in der DDR-Zeit und möglichen Karrierebrüchen der Schriftsteller in der Wendezeit. Um Auskünfte zu Genderforschung im Projekt und der IM-Tätigkeit der Autoren bat eine Wissenschaftlerin aus Polen.

Der gelungene Abend zeigte einmal mehr die Relevanz der weiteren Forschung auf dem Gebiet der DDR-Literatur und birgt Vorfreude auf den kommenden Salon.

Autorin: Marianne Jacob

Die „Sammlung Jacob. DDR-Autoren“

Das Projekt nutzt für seine Forschungen gedruckte und ungedruckte Quellen, wie Lexika, Bücherverzeichnisse, Datenbanken, Autoren-Interviews sowie Archivmaterialien und greift hier auch auf Spezialsammlungen, wie auf die von 1970 bis 2020 geführte „Sammlung Jacob. DDR-Autoren“ zurück.

Auf vielfältigen Wunsch von Besuchern der BBAW-Arbeitsstelle im Rahmen des Salons Sophie Charlotte[1], wie Wissenschaftlern , Studenten und auch Angehörigen von Autoren, die Geschichte der „Sammlung Jacob“ zu fixieren, wird hiermit der Bitte nachgekommen.

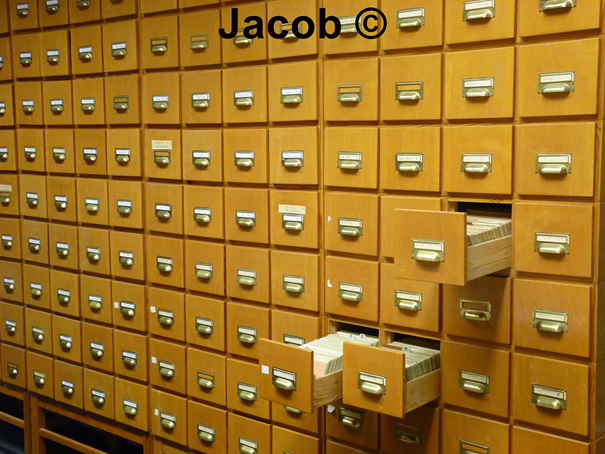

Karteikartensammlungen und Zettelkataloge waren bis zu den 1970er Jahren, vor Einführung der Computer, die übliche Art, von Bibliotheken, Archiven, Museen und Sammlern, die Quellenbestände, wie Bücher, Periodika, Handschriften und Archivalien zu erschließen. Neben den umfangreichen alphabetisch geordneten sowie systematisch gegliederten Bandkatalogen in größeren Bibliotheken, gab es Zettelkataloge und Karteien im Bibliotheks-, Buch- und Archivwesen sowie für spezielle Sammlungen u.a. zu Nachlässen, Briefwechseln und Wörterbüchern. Bekanntes Beispiel ist hier auch das Richard-Wossidlo-Archiv, einer Zettelsammlung des bekannten Volkskundlers (1859-1939), die heute digital einsehbar ist.

Die „Sammlung Jacob. DDR-Autoren“ ist ein im Laufe der letzten Jahrzehnte gewachsener Teil des „Karl-Goedeke-Archivs“.[2] Inspiriert durch die Arbeiten von Karl Goedeke, dem Begründer des germanistischen Standardwerkes „Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung“[3] , dessen Bearbeiter Herbert Jacob seit 1949 war, wurde das Hauptarchiv in privater Arbeit von dem Germanisten[4] kontinuierlich aufgebaut. Primärer Dokumententyp sind hier hand- und maschinenschriftliche (Schreibmaschine) Quellenfunde zu den einzelnen Autoren.

1970 begann Jacob in eigener Initiative mit einer Sammlung bio-bibliographischer Notizen zu DDR-Schriftstellern. Hier recherchierte er in Lexika, Zeitungen sowie Archivbeständen und verzeichnete u.a. Namen, Wirkungsorte, Mitarbeit in Zirkeln Schreibender Arbeiter, Genre der Autoren und lexikalische Quellen auf Karteikarten. Zur Ergänzung wurden Verlage, Vereine und auch Autoren befragt. Jacob, der persönlich u.a. auch mit Günter Kunert+ und Ingeborg Feustel+ (der Schöpferin des Pittiplatsch) bekannt war, entwarf ebenfalls in privater Arbeit das Grundmodell für die von ihm später an der Akademie er Wissenschaften der DDR bearbeiteten „Bibliographischen Annalen. Literatur in der DDR 1945-1962“.[5]; er ist Begründer der Nachfolgereihe: “Bibliographische Annalen. Literatur in der DDR“, die 2021 beim Verlag de Gruyter erschien.[6]

Basierend auf einer weitverzweigten und interdisziplinären Erkundung gedruckter literarischer Zeugnisse aus der DDR liegen heute mit der „Sammlung Jacob. DDR-Autoren“ Angaben vor, die in Form von mehr als 10000 Karteikarten Belege zu Autorennamen, bibliographischen Angaben, literarischer Tätigkeit, Nachweisen zur Primär- und Sekundärliteratur, zu Nekrologen sowie Quellenhinweisen zahlreiche Schriftsteller in der SBZ und DDR für den Wirkungszeitraum 1945 bis 1990 erfasst und ausgewertet hat. Eine Vielzahl heute kaum mehr präsenter Autoren ist mit Hinweisen auf ihre literarische Tätigkeit sowie durch Quellenangeben erschlossen. Hier sind ebenfalls die Absolventen des „Instituts Johannes R. Becher“ erfasst.

Die Sammlung wurde bis 2020 ergänzt und enthält heute als katalogisierte Gedächtnisinstitution weit über 4000 Autorennamen.

Autorin: Marianne Jacob

[1] Vgl. Aufklärung 2.0. BBAW, Salon Sophie Charlotte 13. Mai 2023, S. 26: Die literarische DDR im Spiegel unserer Zeit

[2] Vgl. Wilksch, Klaus-Peter: Das Karl-Goedeke-Archiv. Vortrag am 4. Febr. 2008 an der BBAW. Berlin

[3] Vgl. Interview mit Marianne Jacob im Kulturradio vom rbb am 4. Febr. 2008

[4] Vgl. Artikel: Herbert Jacob. In: Internationales Germanistenlexikon 1800-1950. Hrsg.: Chr. König. 2003

[5] Jacob, Herbert: Literatur in der DDR. Bibliographische Annalen. 1945-1962. Bd 1-3. Berlin 1986

[6] Bibliographische Annalen. Literatur in der DDR. 1945-1990. Bd 1-8. Hrsg. von der BBAW… Berlin 2021

Kurzporträt: Franz Freitag

Unter dem provokanten Titel „Der Egoist“ wurde 1968 im Theater in Neustrelitz ein „heiteres Stück in 8 Bildern“ vom Autor Franz Freitag uraufgeführt. Kern der Handlung ist der Erfolg des Vorsitzenden einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG), der auf egoistischen und nicht immer ganz legalen Aktionen beruht. Anlaß, ihm eine Lehre zu erteilen, ist der Diebstahl von Baumaterialien für „seine“ LPG. Das Stück war so erfolgreich, dass es von einigen Bühnen ins Repertoire aufgenommen und auch im Ausland gespielt wurde. Als literarische Vorlage diente das im Berliner Henschelverlag erschienene maschinenschriftlich vervielfältigte Bühnenmanuskript.1Die Premiere fand in Berlin am 26. 3. 1969 am Maxim-Gorki-Theater unter der Regie von Frank Beyer und Albert Hetterle2 mit namhaften Schaupielern statt. Als Hörspiel wurde das Stück im Rundfunk der DDR am 25. 6. 1969 gesendet. Das Fernsehen der DDR strahlte das Stück am 2. Juni 1972 aus.3

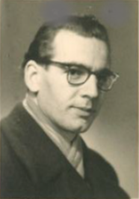

Franz Freitag. Mit freundlicher Genehmigung von Edith Freitag4

Wer war der erfolgreiche Autor Franz Freitag? Der Sohn eines Schlossers und einer Köchin, 1925 in Lassan geboren, legte nach dem Besuch der Volksschule 1942 die Gesellenprüfung als Graugußformer und Gießer ab.5 Seit 1939 gehörte er der Hitlerjugend an und war er seit 1943 Mitglied in der NSDAP.[6] Im II. Weltkrieg zur Luftwaffe eingezogen, wurde er 1945 verwundet und verlor ein Auge. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft wurde er zur Jugendhochschule „Wilhelm Pieck“ delegiert, war Kreissekretär der FDJ in Prenzlau und arbeitete dort später in der Kreisleitung der SED.[7] 1953 erhielt er eine „Parteistrafe und ging in die Produktion“.[8] Durch die „Ereignisse des 17. Juni 1953“ wurde er „als Anerkennung“ für seinen „Einsatz in der Polit[ischen] Abt[eilung) beim Ministerium für Eisenbahn berufen“.[9] Seit 1957 lebte Freitag in Neustrelitz. Von 1959 bis 1961 studierte er am Institut für Literatur in Leipzig; zu seinen Mitstudenten gehörten Horst Enke, Herbert Klecha, Paul Rölle und Günter Rumposch. Nach dem Studium wurde Freitag freischaffend und veröffentlichte 1963 ein Lustspiel, gefolgt von dem Schwank „Sorgenkinder“ (1965). Großen Erfolg erreichte er nochmals mit seiner Komödie „Die Zwillinge“, die als „Fernsehfilmlustspiel“ mit dem populären DDR-Schauspieler Rolf Ludwig 1973 ausgestrahlt wurde. In der Komödie wird gezeigt, was alles passieren kann, wenn ein Schriftsteller und ein Warenhausdirektor ihre Rollen tauschen.

Autorin: Marianne Jacob

[1] Freitag, Franz: Der Egoist. Ein heiteres Stück in 8 Bildern. Berlin 1968

[2] Sammlung Jacob

[3] Ebenda

[4] Sammlung Jacob. Foto Franz Freitag

[5] Freitag, Franz: Lebenslauf. Ungedr., Sammlung Jacob 1959

[6] Ebenda

[7] Sammlung Jacob

[8] Freitag, Franz: Lebenslauf. Ungedr. Sammlung Jacob 1959

[9] Ebenda

Kurzporträt: Ulrich Berkes

1987 erschien das erste in der DDR publizierte Buch über Homosexualität. Autor war der Lyriker Ulrich Berkes.

Der 1936 in Halle geborene Sohn eines Architekten und einer Hausfrau absolvierte mehrere Ausbildungen und ging verschiedenen beruflichen Tätigkeiten nach, bevor er schließlich Schriftsteller wurde. Da er ursprünglich Unterstufenlehrer werden wollte, studierte er nach dem Abschluß der Polytechnischen Oberschule in Bad Salzungen zwischen 1954 und 1957 am Lehrerbildungsinstitut in Meiningen.[1] Anschließend arbeitete er als Dreher und Fräser, als Hilfsarbeiter, Zeichenlehrer und Pionierleiter, Güte- und Materialprüfer.2 Von 1967 bis 1970 studierte Berkes am Leipziger Institut für Literatur. Zu seinen Kommilitonen gehörten Klaus Bourquain, Egbert Lipowski, Horst Matthies, Waldemar Spender und Meike Schmieder. Gleich nach dem Abschluß des Studiums wurde Berkes, der sich schon frühzeitig in Arbeitsgemeinschaften Junger Autoren sowie in Zirkeln Schreibender Arbeiter engagierte, freischaffend. 1977 war er Kandidat des Schriftstellerverbandes der DDR, später dessen Mitglied. Berkes veröffentlichte in mehreren Anthologien erste Gedichte und wurde mit dem Band Prosagedichte „Ikarus über der Stadt“ (1976) bekannt. In dieser Zeit erhielt er auch diverse Arbeitsstipendien des Berliner Aufbau-Verlages 3 und veröffentlichte 1984 den Gedichtband „Tandem“, in dem er auch die Zeit am Leipziger Literaturinstitut reflektiert:

Klassiker

Wenn Shakespeare käme und sagte

Putz mir die schuhe, ich würde

Die schuhe ihm putzen, auch

Brecht würd ich sie putzen

Obwohl, der ist nicht so groß wie

Shakespeare, aber ich würde, sagte

Georg Maurer im seminar lyrik.

Ich sah nach seinen schuhn.[4]

Ulrich Berkes. Mit freundlicher Genehmigung

Berkes, der in seinen Werken das Thema der Homosexualität aufgreift, publizierte 1987 das Tagebuch „Eine schlimme Liebe“. Hier verfolgte er „zwei Linien: Erstens: Leben und Werk von Isidore Ducasse (Lautréamont)“ und „Zweitens: Die unvorhersehbaren Tage meines Lebens mit Martin, eine Zickzachklinie aus alltäglichen Fakten, Arbeit, Begegnungen, Reisen, Erinnerungen und Träumen“5:

9. Januar (1985)

Bei meinem ersten Buch ist es mir nicht gelungen, aber diesmal: Ich sehe, wie jemand „Tandem“ kauft.

Es ist ein Mädche, mit Brille und langem Haar über braunem Pelzmantel, wahrscheilich eine Studentin. Ich beobachte, wie sie in der Brecht-Buchhandlung ein Exemplar von dem hohen Stapel nimmt und darin liest.

Sie legt es bestimmt wieder zurück, denke ich, zurück auf den Stapel, neben Helga Schuberts Buch.

Nein, sie nimmt es mit.

Ich würde gern wissen, warum sie es kauft; aber das werde ich nicht erfahren.“[6]

Ulrich Berkes verstarb im Dezember 2022 in Berlin. Die Verfasserin dankt ihm und Herrn Strecker für die hilfreiche Teilnahme an der Fragebogenaktion und die freundliche Unterstützung der Forschungsarbeiten.

Autorin: Marianne Jacob

1 Ulrich Berkes: Fragebogenauskunft an Marianne Jacob

2 Sammlung Jacob

3 Ulrich Berkes: Fragebogenauskunft an Marianne Jacob

4 Berkes, Ulrich: Tandem. Berlin 1984, S. 26.- Vgl auch S. 25: Die straße (!) Georg Maurers

5 Berkes, Ulrich: Eine schlimme Liebe. Tagebuch. [Umschlagtext]

6 Berkes, Ulrich: Eine schlimme Liebe. Berlin 1987, S. 269

Kurzporträt: Dagmar Zipprich

In den Anfangsjahren waren am Literaturinstitut Johannes R. Becher Studentinnen noch unterrepräsentiert. So wurde im Jahrgang 1960 von zehn Student:innen nur eine Frau immatrikuliert.

(mehr …)Kurzporträt: Rosemarie Fret

(mehr …)IN EINER FOTOGRAFENFAMILIE geboren zu werden, heißt, schon früh mit dem Auge Dreiäugleins vertraut zu sein. Ich erlernte diesen Beruf in der dritten Generation. Jedoch anders als damals zu ihrer Zeit hatte ich in der meinen reaktionsschnell zu sein, ja, oft sogar aggressiv, Eigenschaften, die ich – wie mir bald bewusst wurde – nicht besaß. Während ich noch ungläubig staunend verharrte, hielten andere schon die Kamera vor das Auge, und ihr motorisches Schnellfeuer war unüberhörbar. Ich bewunderte so manches dieser Bilder, aber mir hätte sich in diesem Moment mit dem Klicken meiner Kamera wie mit dem Schnippschnapp einer Schere ein Lebensfaden durchschnitten, der mich auf unerklärliche Weise mit dem Geschehen verband. So fing ich zu schreiben an.

Aus: Rosemarie Fret: Mit bloßen Augen. Romanstücke. Halle (Saale) 2010. Mit freundlicher Genehmigung von Rosemarie Fret

Kurzporträt: Jürgen Köditz

„Als Kinder lernten wir die Schokoladenseiten der DDR kennen. Wir durften kostenlos unsere Ferien in Betriebsferienlagern in waldreichen Landschaften mit Spiel, Wanderungen und Gesang verbringen. Aber schon damals behagte vielen nicht, dass wir jeden Morgen zum Fahnenappell antreten mussten. So schlich sich […] Disziplinierung unmerklich in unser Kinderleben“, beschreibt Autor Jürgen Köditz seine Kindheit im „Bilderbuch-Sozialismus“.[1]Jürgen Köditz: Erinnerungen an ein Leben im „Bilderbuch-Sozialismus“. Arbeiterschriftsteller und Staatsfeind, in: Gerbergasse 18 (59) 2010, S. 15.

Köditz wurde 1939 als Sohn eines Buchhalters und einer Sparkassenangestellten in Jena geboren und erlernte nach dem Abschluss der 8. Klasse den Beruf eines Bauschlossers.[2]Jürgen Köditz: Fragebogenauskunft an Marianne Jacob. Er las viel, beobachtete seine Arbeits- und Umwelt und begann Artikel „über die Abfallentsorgung in die Saale zu schreiben“[3]Isabelle Lehn; Sascha Macht; Katja Stopka: Schreiben lernen im Sozialismus. Göttingen 2018, S. 387., die nie publiziert wurden. Seit 1964 wirkte er im Zirkel Schreibender Arbeiter Carl Zeiss Jena.[4]Jürgen Köditz: Fragebogenauskunft an Marianne Jacob. . Fünf Jahre später gehörte er zu den ersten Fernstudenten des damals neu eingerichteten Studienganges am Institut für Literatur Leipzig; gemeinsam mit seinen Kommilitonen Rudolf Prinz (+), Friedrich Plate und Peter Biele wechselte er dann dort 1970 in das Direktstudium.[5]Interview mit Marianne Jacob.

Köditz, ausgestattet mit derbem Humor, unangepasst, „zu sozialistischen Idealen erzogen“, hat „mit spitzer Feder viele Missstände aufgespiesst“, so seine Selbstauskunft.[6]Jürgen Köditz: Erinnerungen an ein Leben im „Bilderbuch-Sozialismus“, S. 16. „So geschah es schon im ersten Monat am Literaturinstitut“[7]Ebd. , als Köditz mit einer literarischen Arbeit über seine negativen Erlebnisse bei der Nationalen Volksarmee berichtete. „Ein besonders wachsamer Student […] empörte sich bei der Institutsleitung“ und Köditz erhielt einen „schweren Verweis wegen Klassenfeindlichkeit.“[8]Ebd.

Der Kommilitone Steffen Mohr (+) bezeichnet Köditz als „Naiven“[9]Lehn et al: Schreiben lernen im Sozialismus, S. 411., in den Stasi-Akten über ihn wurde er als „Träumer“[10]Jürgen Köditz: Erinnerungen an ein Leben im „Bilderbuch-Sozialismus“, S. 18. geführt. 1976 erschien sein erster Gedichtband, mit nachdenklichem, sachlichem und auch kritischem Blick auf Arbeitsalltag, Natur und Zukunft:

Meine Spur

Wer auf der Planierraupe sitzt,

schiebt viel über den Haufen.

…

Weh tut mir manchmal,

einzuplanieren,

die letzte Trollblume,

das letzte Froschkonzert

vor unserer Stadt

Jürgen Köditz: Meine Spur, in: Ders.: Meine Blaujackenzeit. Gedichte. Berlin 1976, S. 51.

Seine unbequemen, spöttischen, nachdenklichen, anprangernden und auch mahnenden Aphorismen „Spitzensalat“ erschienen im Wendejahr im Eulenspiegel Verlag Berlin. Köditz resümiert: „Einst gefördert von den Genossen wurde ich zweimal ins literarische Abseits befördert: in der DDR und in den Jahren danach bis heute.“[11]Ebd. Im Jahr 2005 zog Köditz nach Brasilien und gründete dort eine Familie.[12]Jürgen Köditz: Fragebogenauskunft an Marianne Jacob.

Im Elfenbeinturm der Erkenntnis

1. Anordnung:

Über die Hauptbelastung für Energie –

sparsam sein.

2. Anordnung:

Über Belastbarkeit der Werkzeuge

und Maschinen – pfleglich

und rationell mit ihnen umgehen.

3. Anordnung:

Über Belastbarkeit von Menschen –

noch immer in Vorbereitung.

Jürgen Köditz: Im Elfenbeinturm der Erkenntnis, in: Ders.: Spitzensalat. Berlin 1989, S. 72.

Autorin: Marianne Jacob

References

| ↑1 | Jürgen Köditz: Erinnerungen an ein Leben im „Bilderbuch-Sozialismus“. Arbeiterschriftsteller und Staatsfeind, in: Gerbergasse 18 (59) 2010, S. 15. |

|---|---|

| ↑2 | Jürgen Köditz: Fragebogenauskunft an Marianne Jacob. |

| ↑3 | Isabelle Lehn; Sascha Macht; Katja Stopka: Schreiben lernen im Sozialismus. Göttingen 2018, S. 387. |

| ↑4 | Jürgen Köditz: Fragebogenauskunft an Marianne Jacob. |

| ↑5 | Interview mit Marianne Jacob. |

| ↑6 | Jürgen Köditz: Erinnerungen an ein Leben im „Bilderbuch-Sozialismus“, S. 16. |

| ↑7 | Ebd. |

| ↑8 | Ebd. |

| ↑9 | Lehn et al: Schreiben lernen im Sozialismus, S. 411. |

| ↑10 | Jürgen Köditz: Erinnerungen an ein Leben im „Bilderbuch-Sozialismus“, S. 18. |

| ↑11 | Ebd. |

| ↑12 | Jürgen Köditz: Fragebogenauskunft an Marianne Jacob. |

Kurzporträt: Mario Göpfert

„Am Rande einer großen Sandwüste lebt Said. Er ist noch ein Kind, aber seine Brüder sind schon erwachsen. Zusammen mit dem Vater, einer Herde Kamele und einer Gruppe Touristen, ziehen sie mehrmals im Jahr durch die Wüste. Wenn sie aufbrechen, hofft Said jedes Mal, dass sie ihn mitnehmen, doch stets heißt es, er sei noch zu klein für solch eine beschwerliche Reise. Niemals ziehen Saids Brüder los, bevor sie sich bei ihrem Großvater nach dem Zustand der Wüstenbrunnen erkundigt haben. Brunnen gibt es nur wenige dort draußen. Manchmal versiegt einer von ihnen. Said hat sich oft gefragt, woher der Großvater sein Wissen über die Brunnen habe, obwohl er seit Jahren nicht mehr in der Wüste gewesen ist. Eines Morgens, nachdem der Vater und die Brüder zu einer neuen Reise aufgebrochen sind, fasst er Mut und hockt sich neben den Großvater ans Herdfeuer. Zweimal muss er seine Frage nach den Brunnen wiederholen, bevor der Großvater eine Geschichte zu erzählen beginnt.

(mehr …)

Kurzporträt: Birgit Herkula

„Kinder sind offen, neugierig, ohne Vorurteil, […] begeisterungsfähig, lebensbejahend und zukunftsgläubig“, so äußerte sich die Autorin in einem Interview von Kindern und Jugendlichen.[1]Lesen: ein Leben lang. Kinder- und Jugendliteratur aus Sachsen-Anhalt. Literaturhaus Magdeburg 2009. Birgit Herkula, die im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, im Friedrich-Bödecker Kreis Sachsen Anhalt e.V. sowie im Förderverein der Schriftsteller Sachsen Anhalt e.V. Mitglied war, ist in nur wenigen Literaturlexika vertreten. Herkula, Jahrgang 1960, Tochter eines Fernmeldemonteurs und Tonmeisters sowie einer Sekretärin[2]Fragebogenauskunft an Marianne Jacob., arbeitete seit 1984 als Autorin und Herausgeberin, seit 2005 als freischaffende Schriftstellerin.

(mehr …)